料理

料理 談合坂サービスエリア上りのやまめ・いわなの炭火焼き「甲斐御正」

緊急事態宣言の中、釣りにも行けない、STAY HOMEということで、ブログ記事を書こうか、ということで、釣り人視点で、お気に入りのお店を紹介していこうと思います。私にとって、魚と言えば、釣りキチ三平で見た、川魚の串焼きが、衝撃でした。その魚...

料理

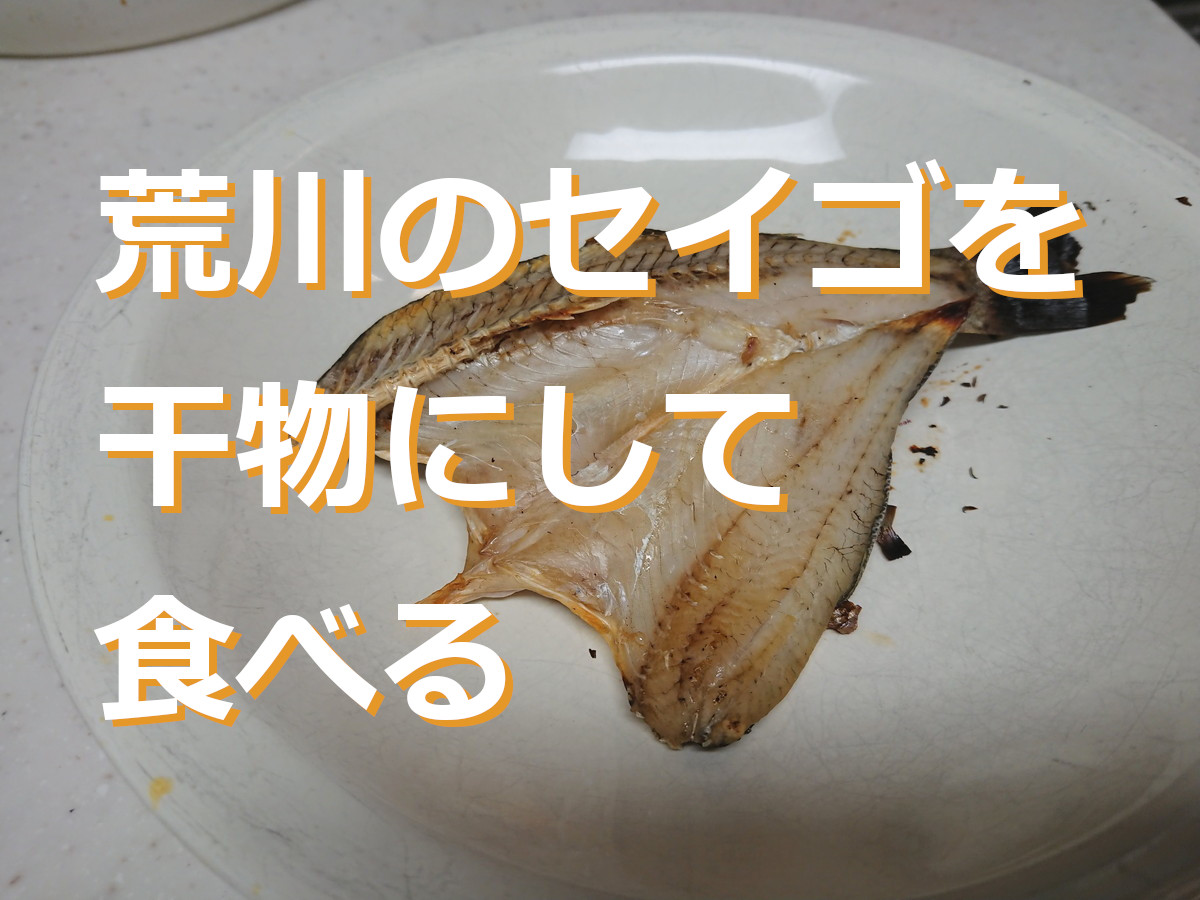

料理  シーバス

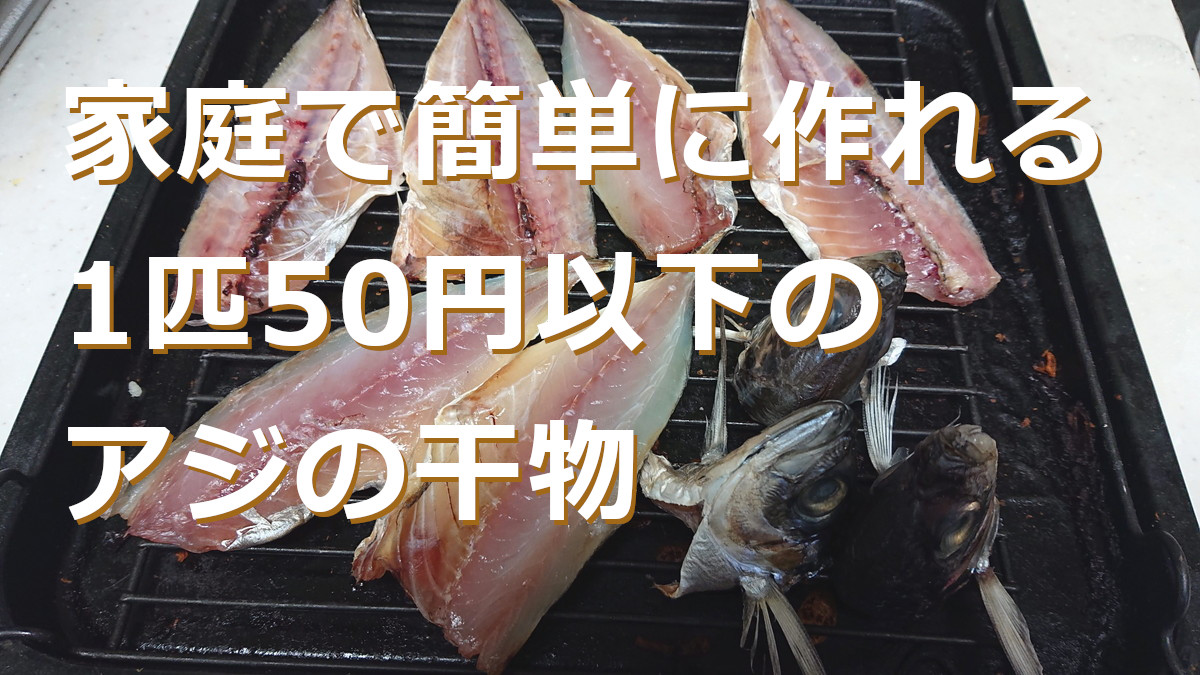

シーバス  アジ

アジ  ハゼ

ハゼ  姫鯛

姫鯛  マグロ

マグロ  姫鯛

姫鯛  カレイ

カレイ  カレイ

カレイ  メバル

メバル